今回から、ポストFITの再エネ取引の手段として注目されるコーポレートPPAについて、2回にわたりお伝えしたいと思います。

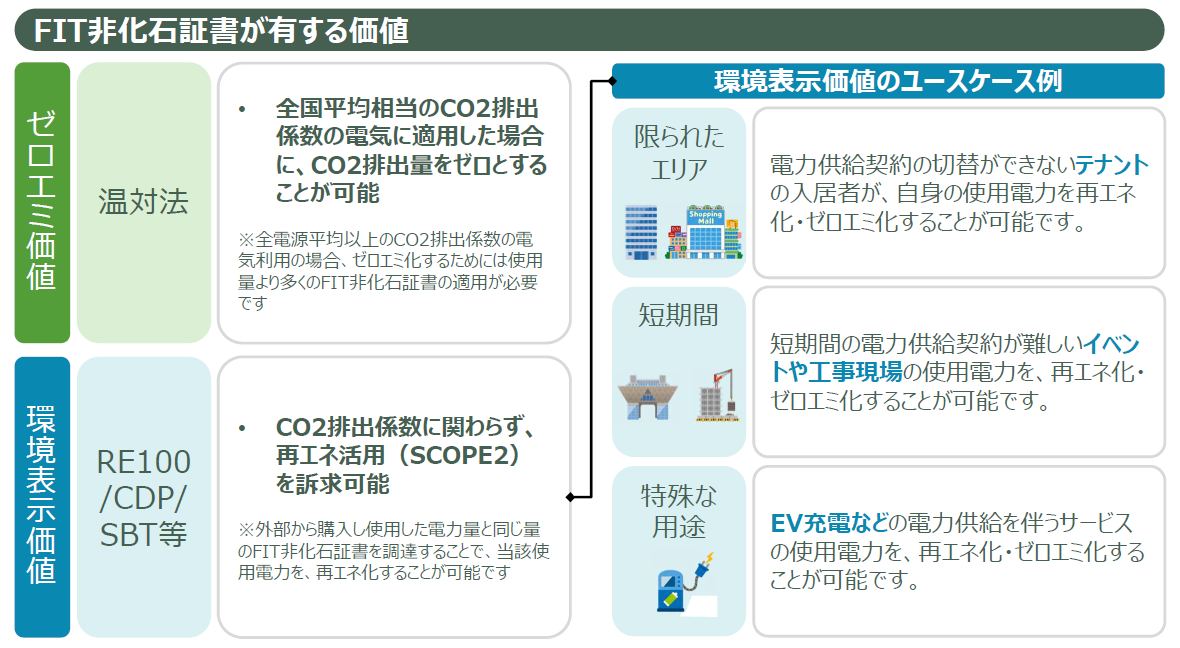

コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)とは、発電家と需要家との電力購入契約のことで、需要家が発電家と長期契約を直接結び、新設した太陽光発電設備で発電された再エネ電力を長期・固定単価で調達する方法です。

第1回:コーポレートPPAが注目される背景と種類

第2回:フィジカルPPAとバーチャルPPAのメリットとデメリットについて

企業の脱炭素や電力取引にまつわる最新情報を、デジタルグリッドがお届けします。

※デジタルグリッド(株)や執筆者の所属企業の公式方針や立場を示すものではありません。

企業の脱炭素や電力取引にまつわる最新情報を、

デジタルグリッドがお届けします。

今回から、ポストFITの再エネ取引の手段として注目されるコーポレートPPAについて、2回にわたりお伝えしたいと思います。

コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)とは、発電家と需要家との電力購入契約のことで、需要家が発電家と長期契約を直接結び、新設した太陽光発電設備で発電された再エネ電力を長期・固定単価で調達する方法です。

第1回:コーポレートPPAが注目される背景と種類

第2回:フィジカルPPAとバーチャルPPAのメリットとデメリットについて

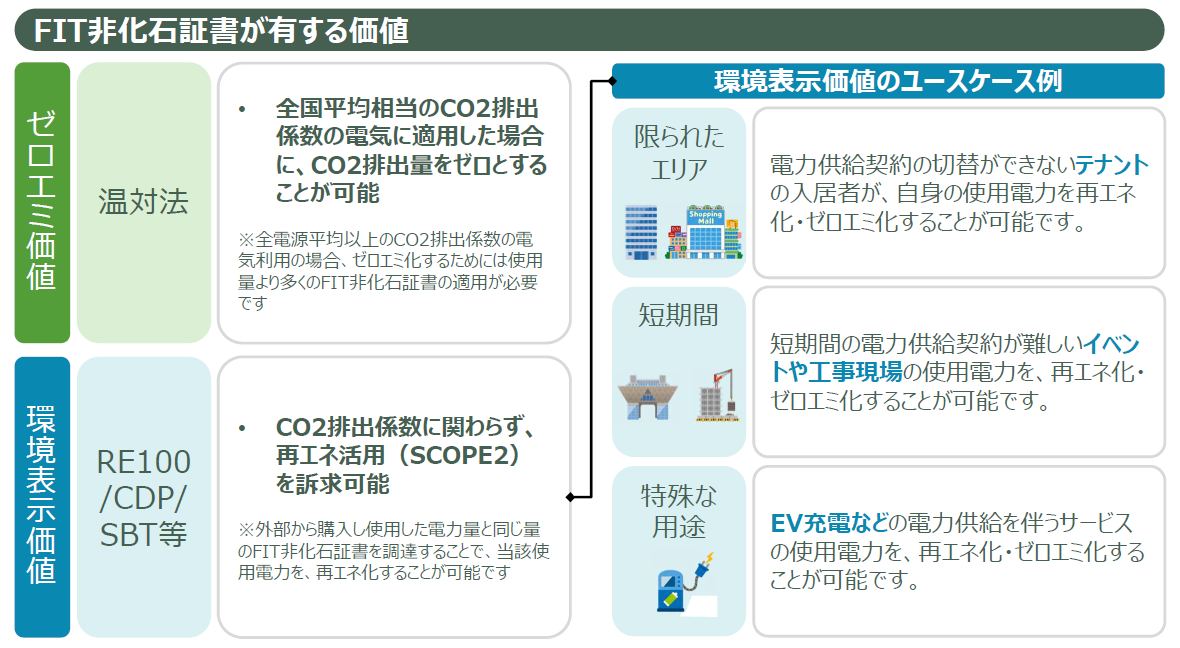

今回から、脱炭素を巡る動向、脱炭素の手法として特に再エネを使うこと、その一つとしてFIT非化石証書の活用について、2回に渡って述べてまいります。

今回はボランタリーな環境活動としてのカーボン・オフセットの事例を紐解いてまいります。制度に対応する場合と異なり、実施方法の自由度が高いがゆえにストーリーを工夫する必要があります。

これまで、カーボン・オフセットの普及展開やクレジット活用のルールについて述べてまいりましたが、今回と次回は具体的なカーボン・オフセットの事例を用いて企画から算定、実施までの流れを紹介いたします。

今回はカーボン・オフセットの目的に応じて活用できる環境価値の種類や実施のあり方、信頼性の担保方法などについて述べてまいります。

脱炭素を目指す取り組みとして浸透しつつあるカーボン・オフセットについて、皆様の理解の促進を図ることで、より独創的なアイデア構築の一助にできたらと考え、これまでのカーボン・オフセットの変遷や成功事例、実施の方法や今後の可能性などを5回に渡って述べてまいります。

「日本人はベンチャーと金融に向かない。エリートが安定志向で大手企業就職や公務員を希望して、リスクをとって起業したりしない」と グレゴリー・クラーク多摩大学名誉学長がため息をつきながら話すのを聞いたことがあった。2000年初頭の頃だったと思う。

それから20年。東大卒エリートの中でも、主流派が安定就職をせずに起業をする潮流が出てきている。デジタルグリッド社社長の豊田祐介もその流れの中の一人だ。

第4回

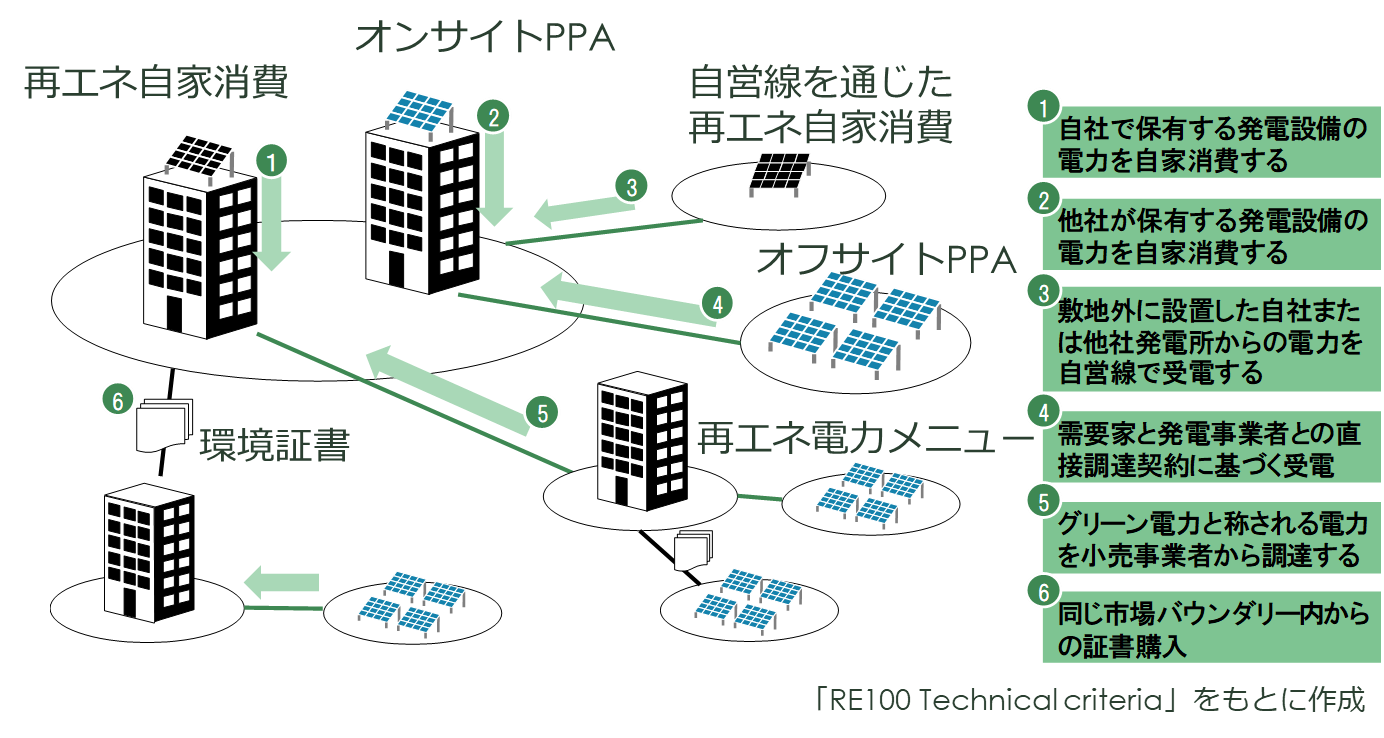

私が担当する「気候危機と最近のサステナブルファイナンスの動き」最終回では、この数年急速に盛り上がりを見せているClimate Techについて述べる。